どうも、デジタル機器にあふれマクリンです。

我が家にデジタル機器が増えるとともにリモコンが積み重なって、どエラいことになっています。

リモコンに振り回されまくりの生活から解放されるため、スマートリモコンの「SwitchBot Hub Mini」を導入しました。

あらゆる赤外線リモコンの操作をおぼえ込ませると、スマホアプリから操作できるようになるスグレモノです。

さらに「SwitchBot」と組み合わせることで、物理的なスイッチやボタンもアプリから動かせるようになります。

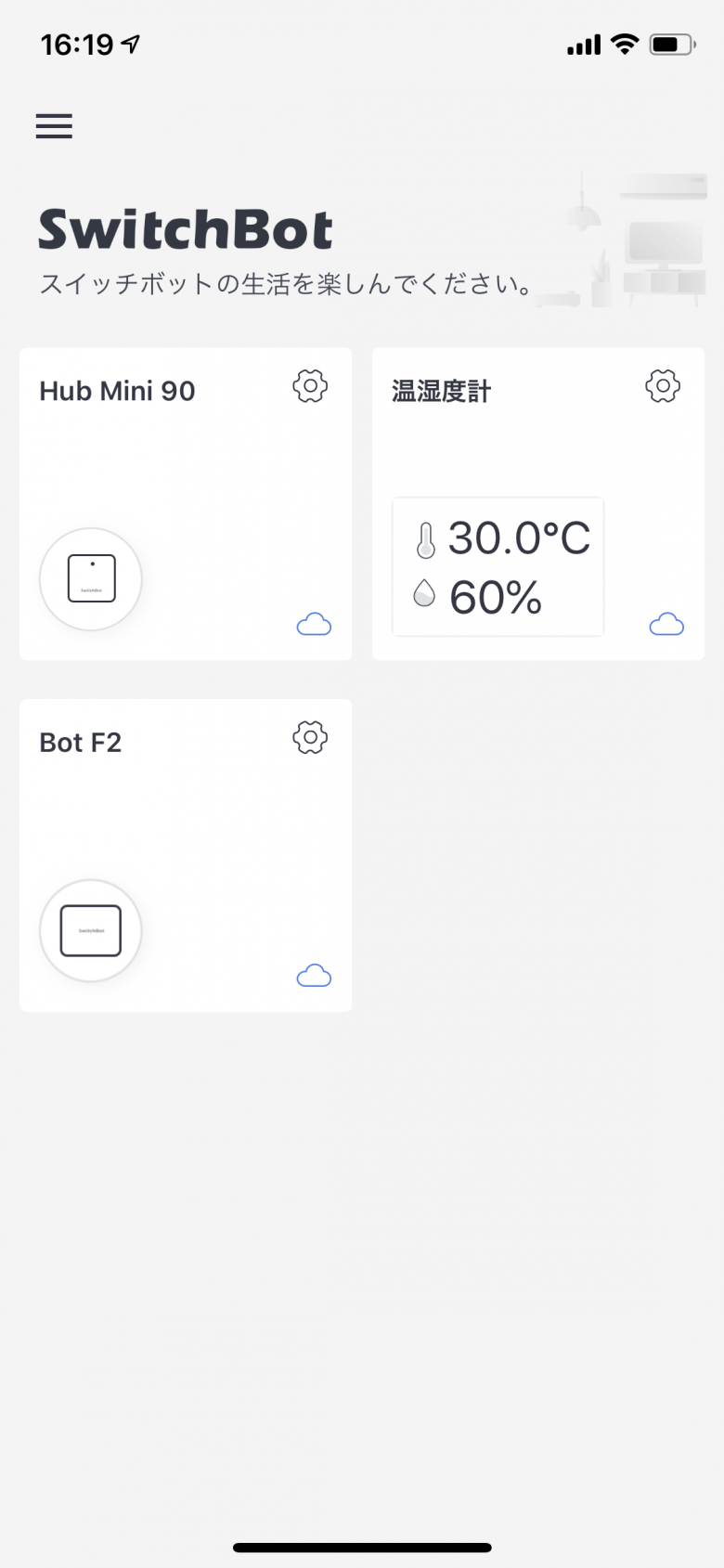

SwitchBot温湿度計を合わせれば、部屋の温度と湿度をアプリから確認可能です。

それから「Echo Show 5」やGoogle Homeなどのスマートスピーカーと連携することでなんと。

最新家電を取り入れずとも、SwitchBotシリーズの導入だけでスマートホーム化に一気に近づきます。

SwitchBotシリーズを提供いただく機会に恵まれたので、これを機にいろいろ試してみました。

そんなわけで本記事は「【SwitchBotシリーズレビュー】赤外線リモコンも物理ボタンも音声操作できちゃうスマートリモコン!」について書いていきます。

後継機種の「SwitchBotハブ2」は、温湿度/照度センサー搭載かつMatter対応でおすすめです。

タップできるもくじ

SwitchBotシリーズとは?

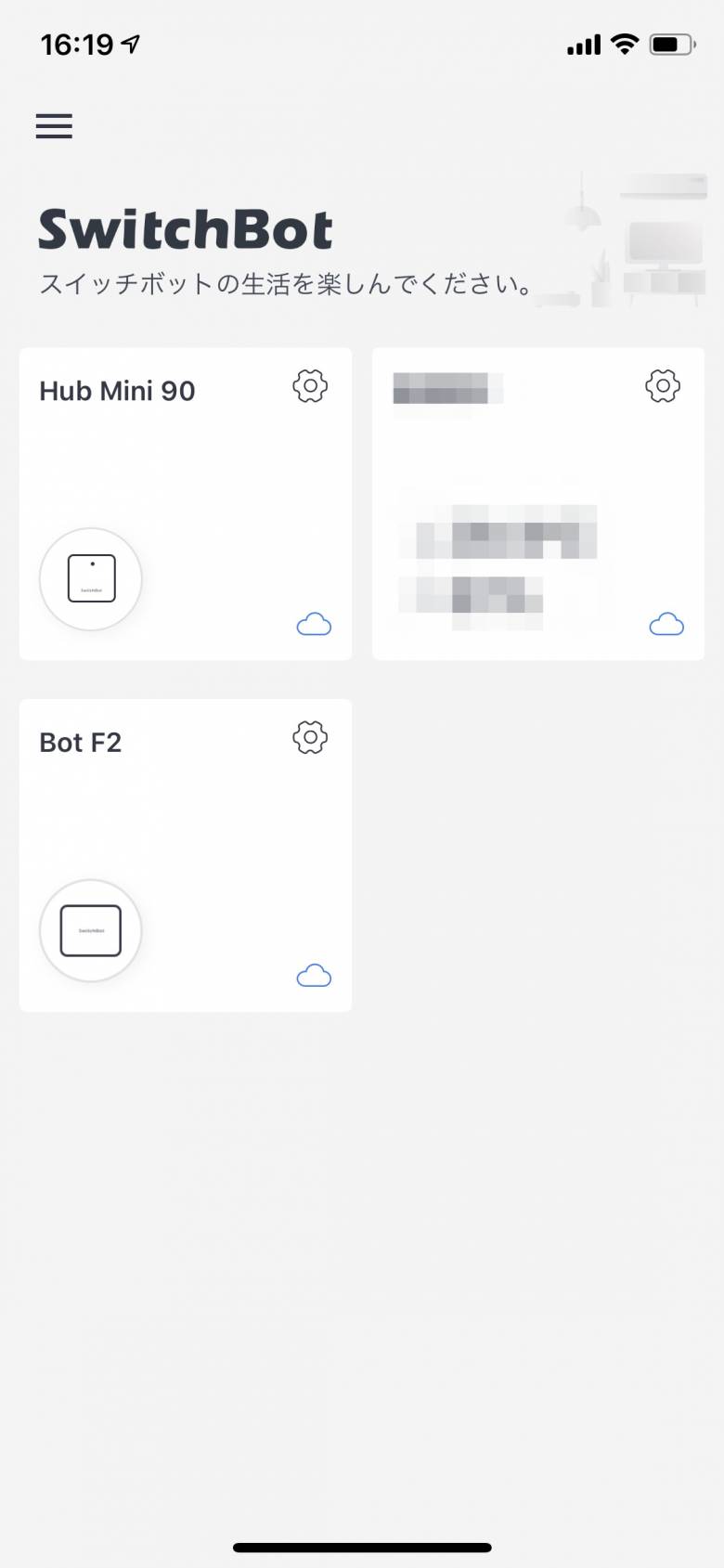

SwitchBotシリーズにはSwitchBotをはじめ、SwitchBot Hub Mini・SwitchBot温湿度計・SwitchBotプラグ・SwitchBotカーテンといったIoTアイテムがあります。

それぞれ単独で動かせて、いずれも専用アプリ「SwithBot」から操作することができます。

それぞれ役割が異なり、下記のような使い分けが可能です。

- SwitchBot Hub Mini 赤外線リモコンの家電をアプリ操作

- SwitchBot 物理スイッチやボタンをアプリ操作

- SwitchBot温湿度計 部屋の温度・湿度をアプリ確認

- SwitchBotプラグ コンセントのオンオフをアプリ操作

- SwitchBotカーテン カーテンの開閉をアプリ操作

また、いずれもアプリを介してスマートスピーカーにデバイス追加することで、音声操作が可能となります。

SwitchBotの本領は「声で家電製品を動かすこと」にあるので、基本的にはスマートスピーカーの導入をおすすめします。

本記事ではSwitchBotプラグ以外を試したので、それぞれのレビューをしていきます。

SwitchBot Hub Miniレビュー

SwitchBot Hub Miniの同梱品は本体とMicro USBケーブル、両面テープです。

サイズは約65 x 65 x 20mmとコンパクトにおさまっています。

ルーターならびにスマートスピーカーの近くに設置することをおすすめします。

家電のリモコン操作を学習する

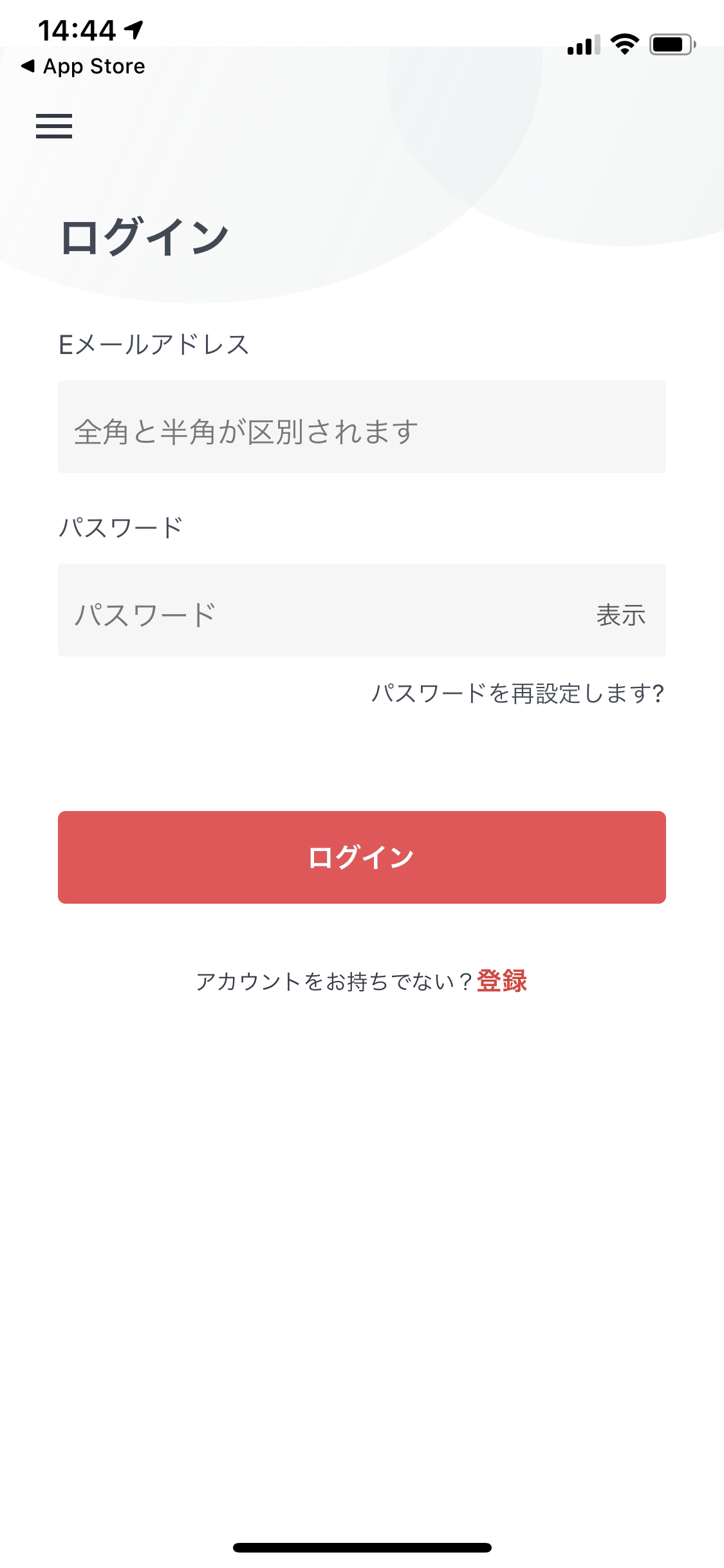

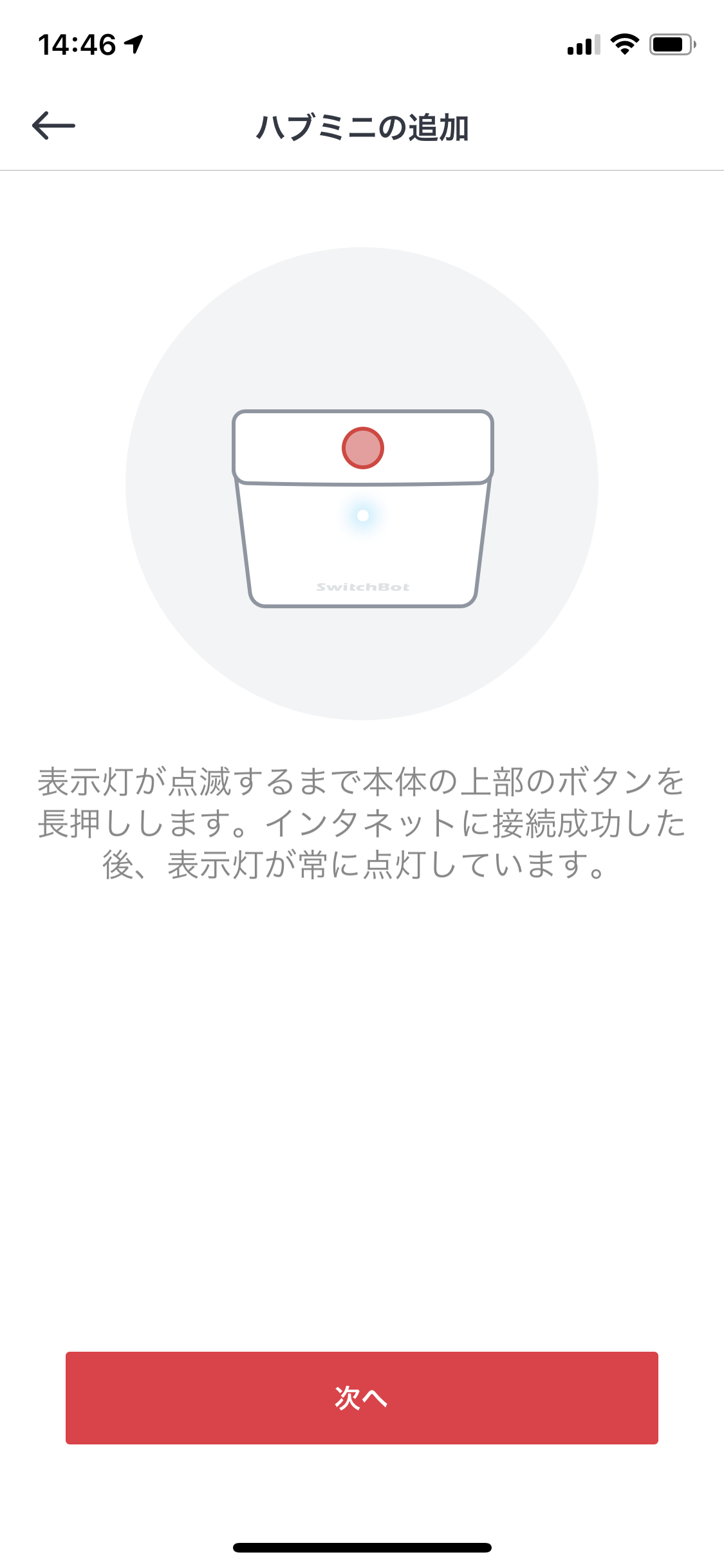

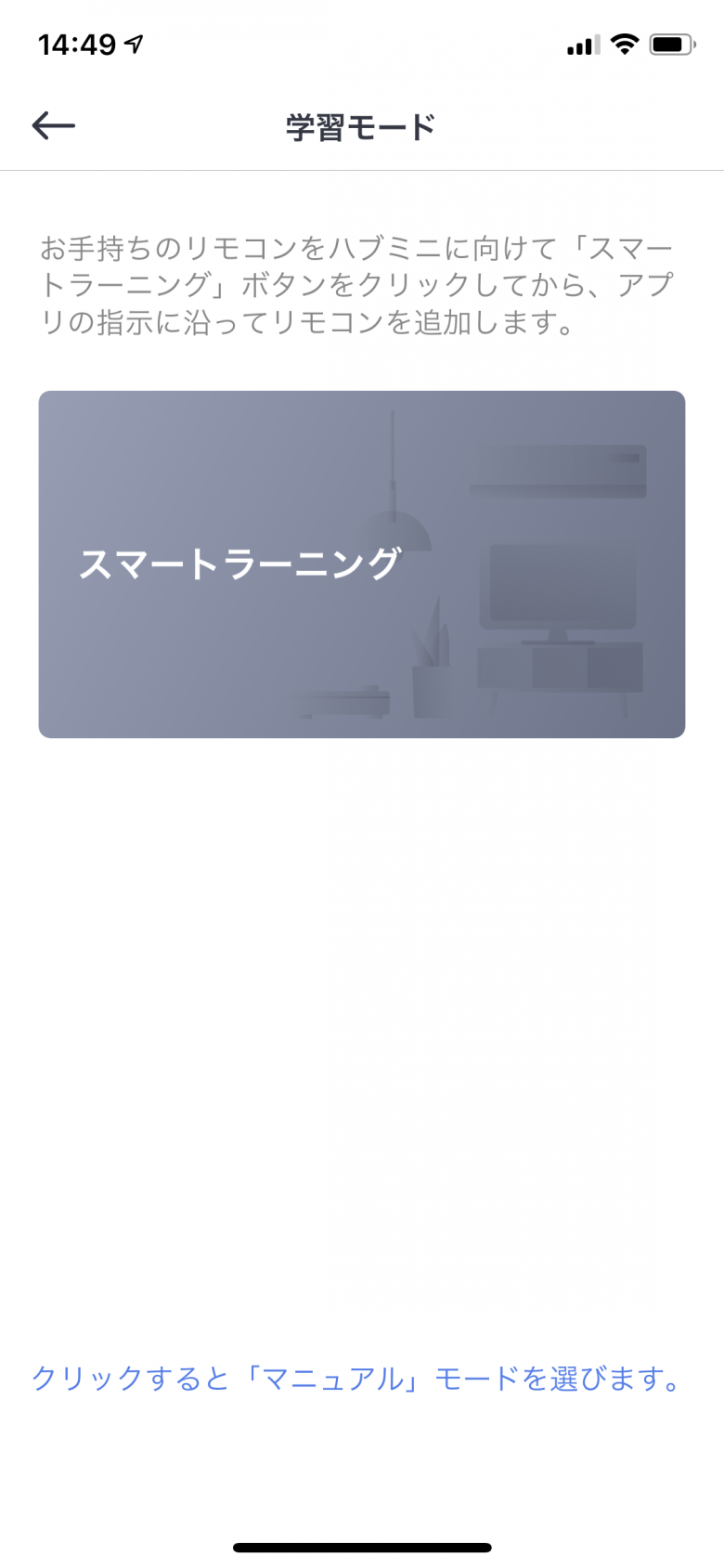

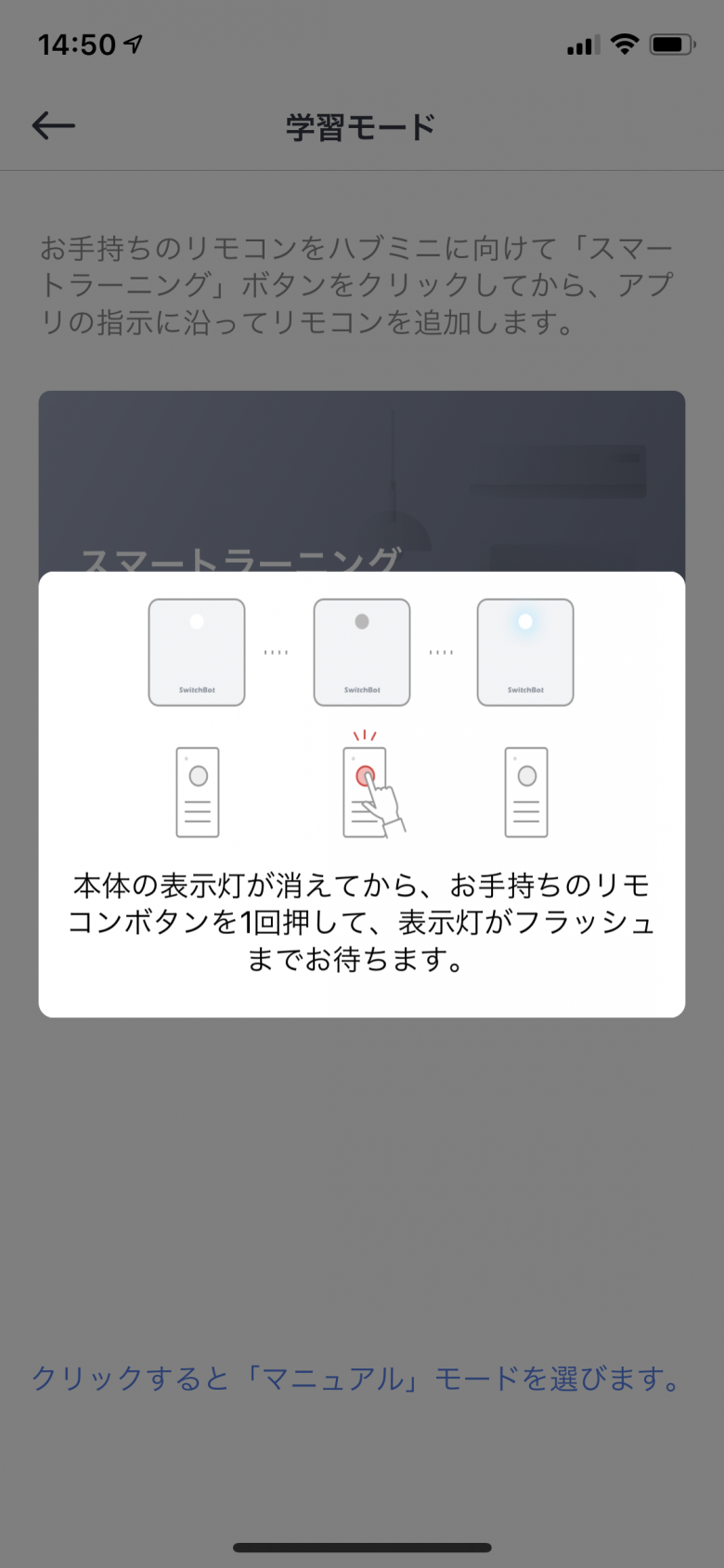

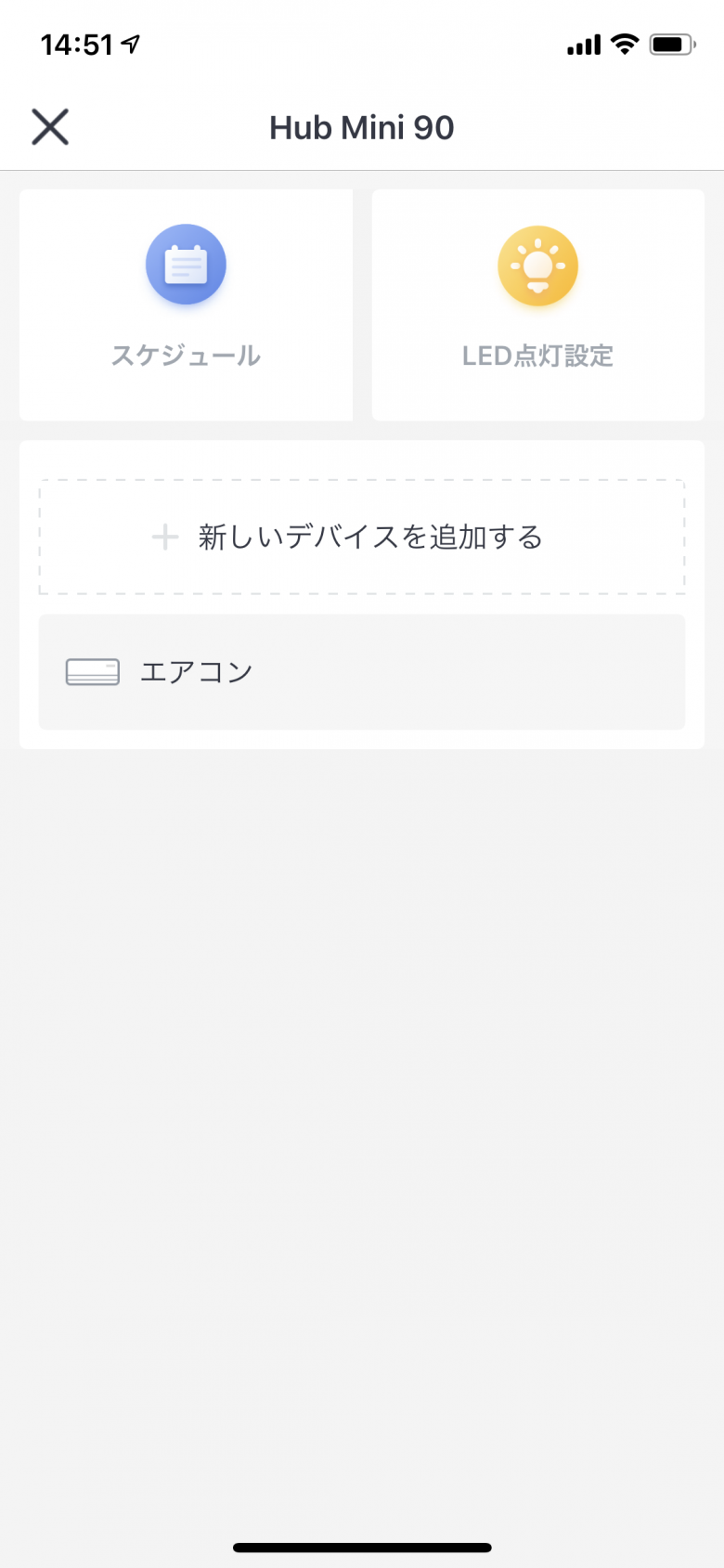

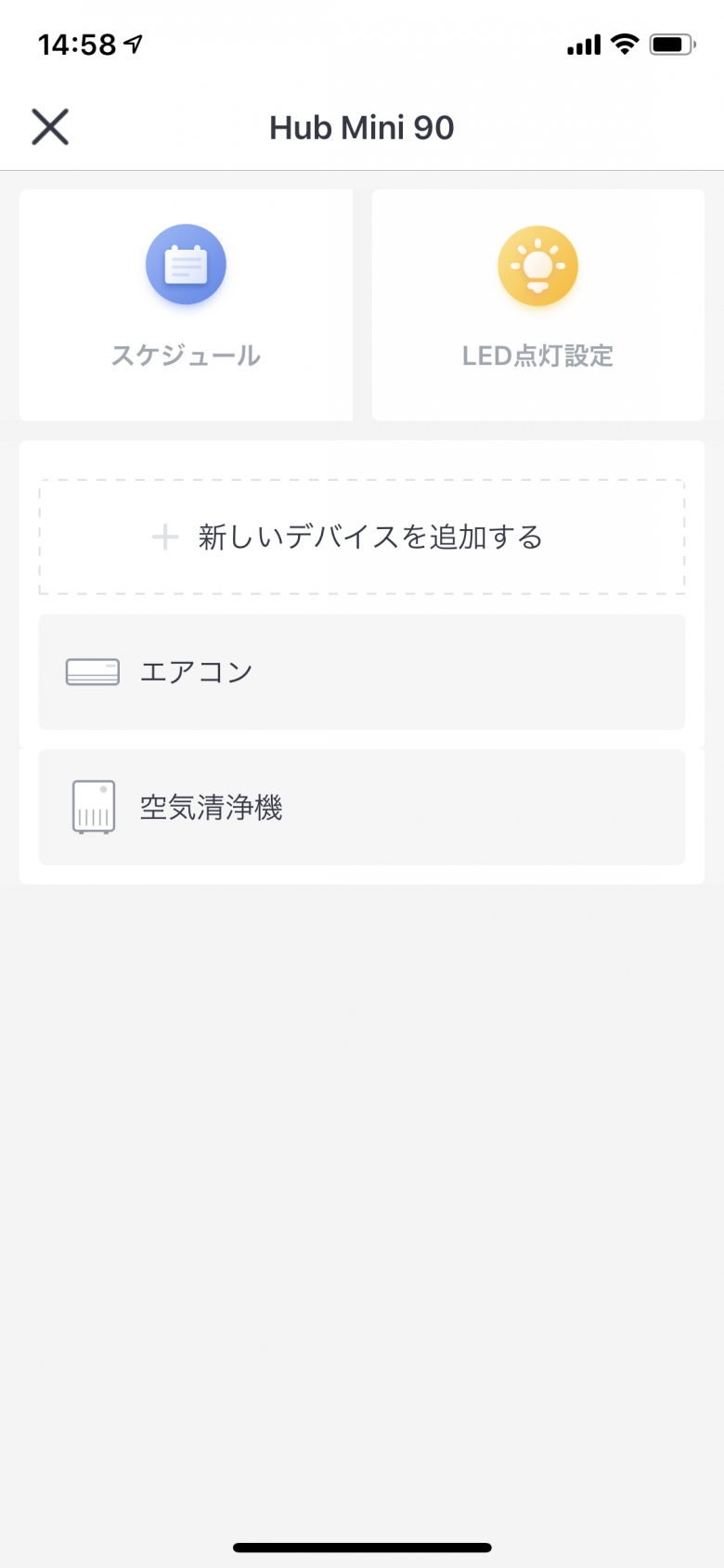

ボタン学習の設定方法は、アプリの手順どおりに進めれば難しくありません。

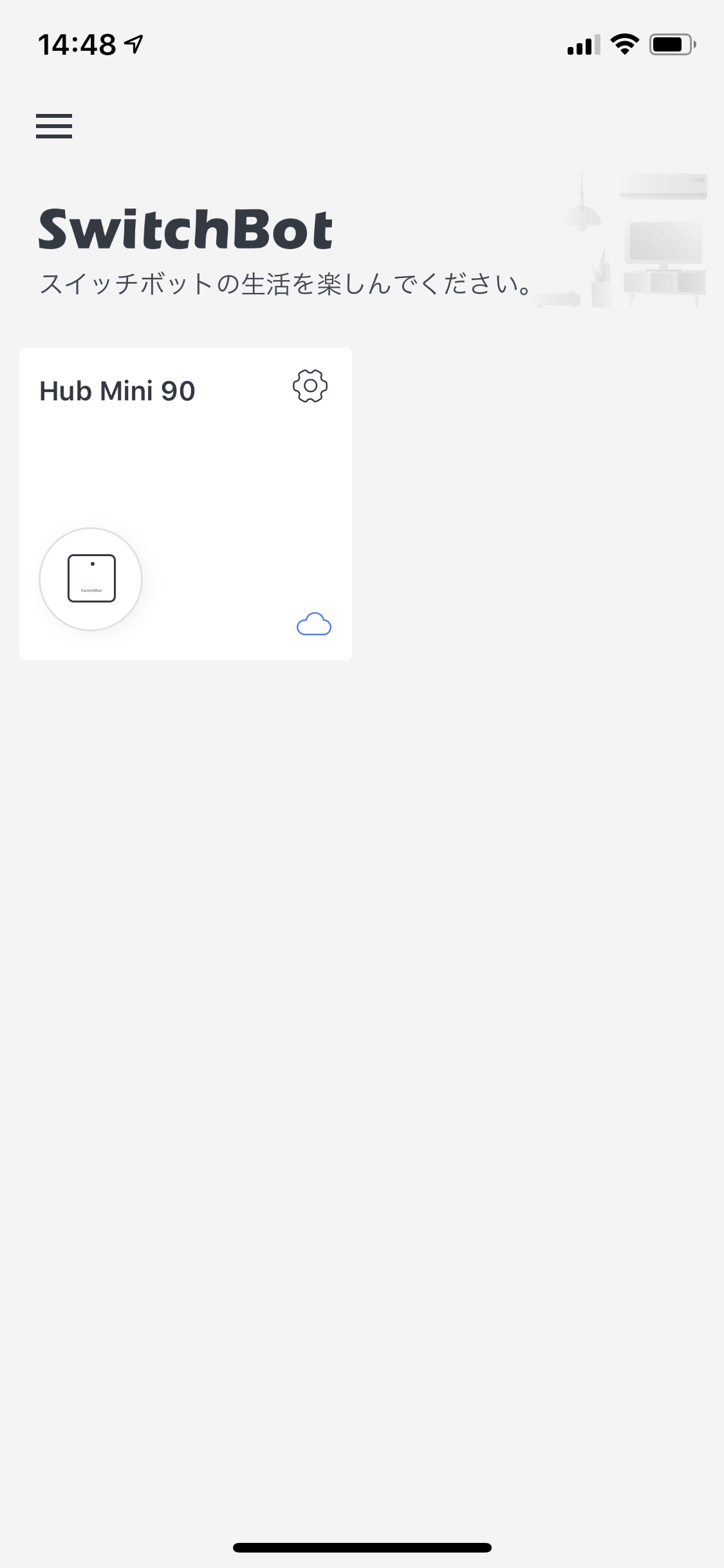

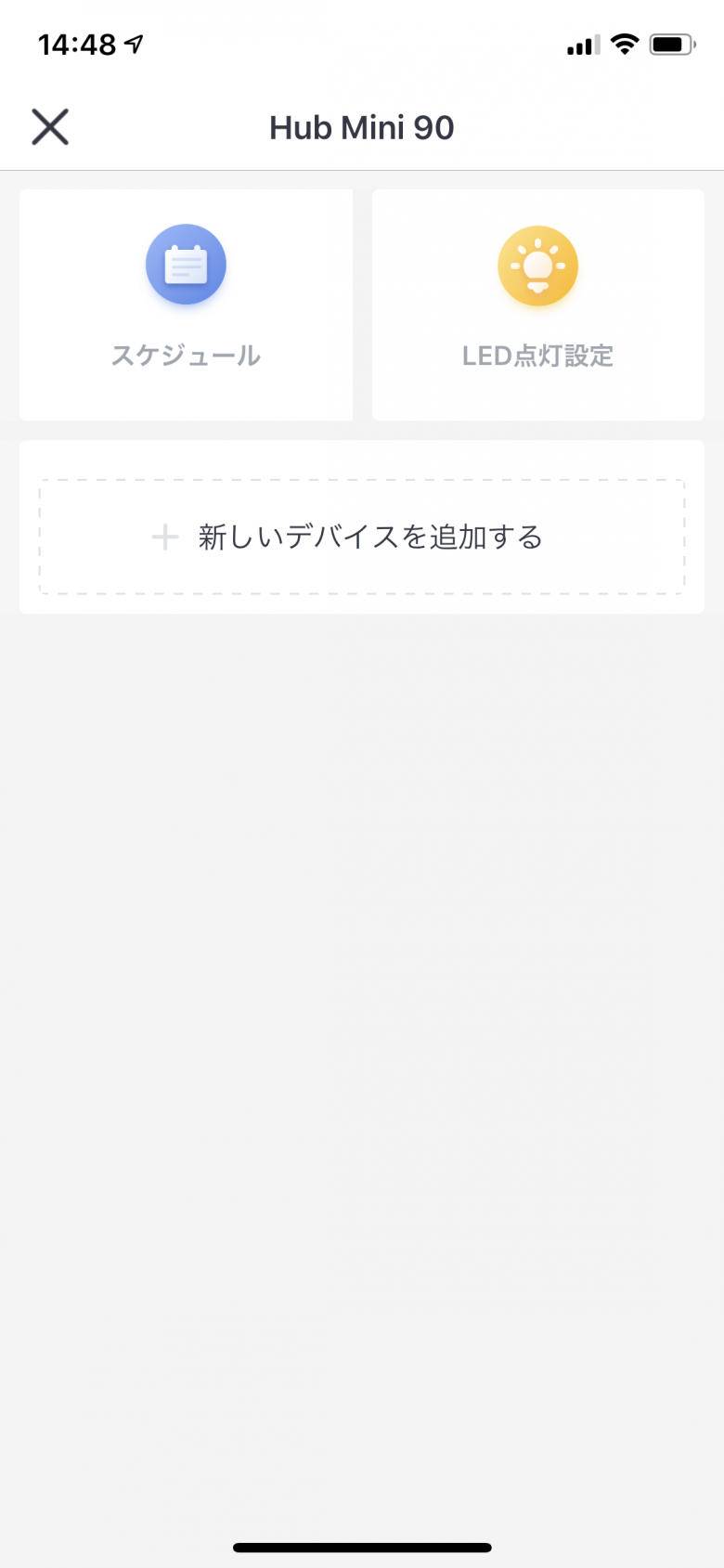

学習が一度完了すれば、アプリを立ち上げて操作したい家電のアイコンをタッチすれば操作画面になります。

全方位に赤外線送信を備えた端子構造のため、場合によっては従来のリモコンよりも操作性が上がることもあります。

また、スケジュール機能も付いており、タイマー機能のない家電でも設定可能なのはありがたいです。

外出先からの設定にももちろん対応しています。

家電を音声操作する

アプリ操作だけでもある程度便利なSwitchBot Hub Miniですが、さらに快適に使うならスマートスピーカーとのリンクは欠かせません。

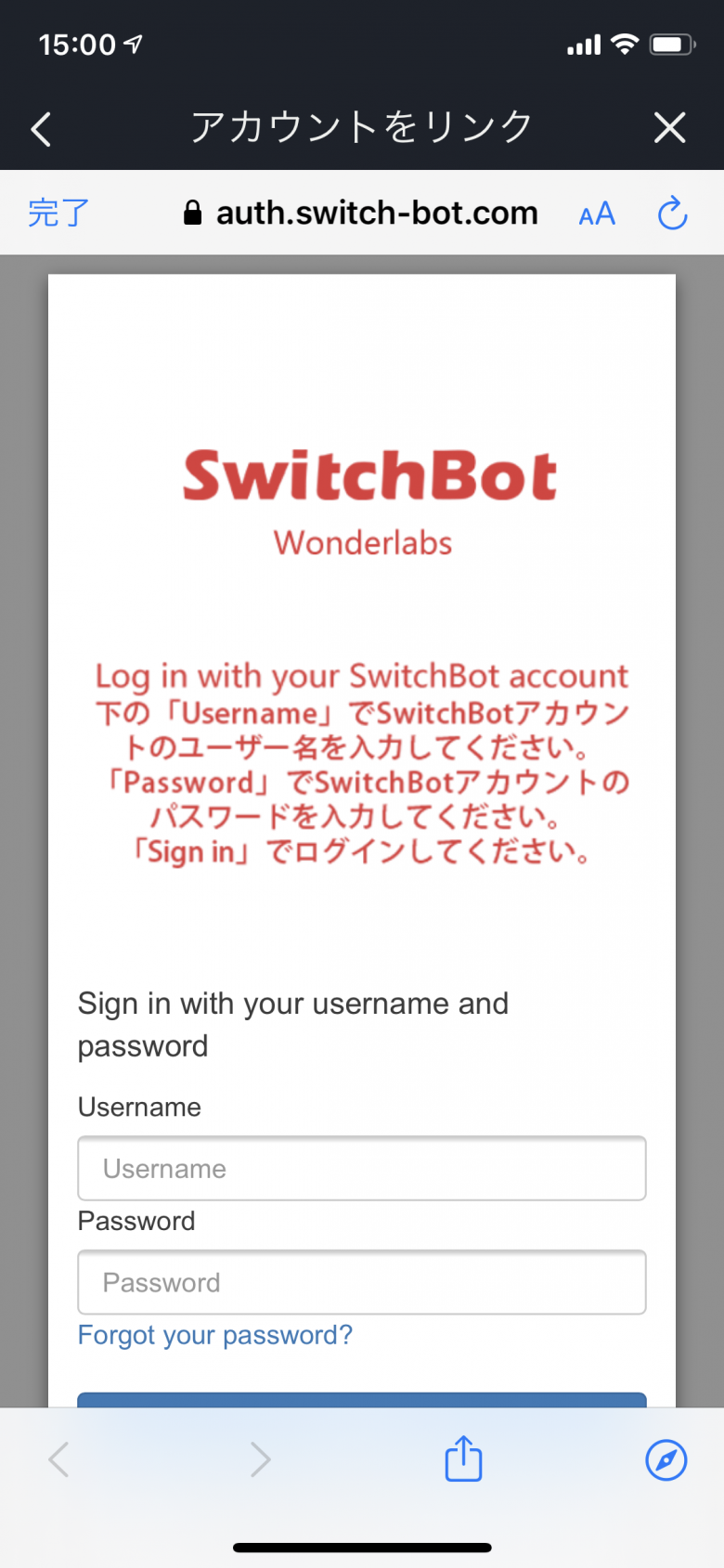

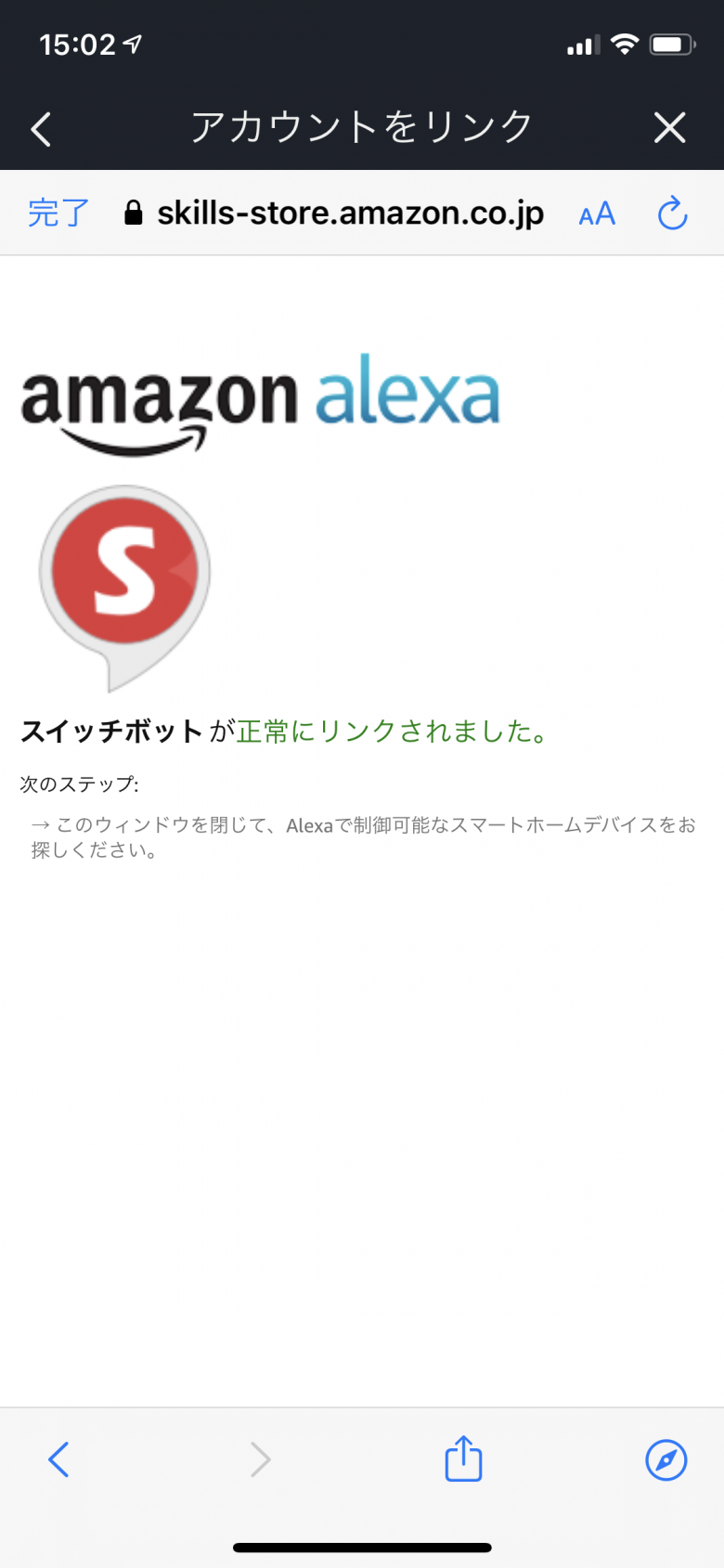

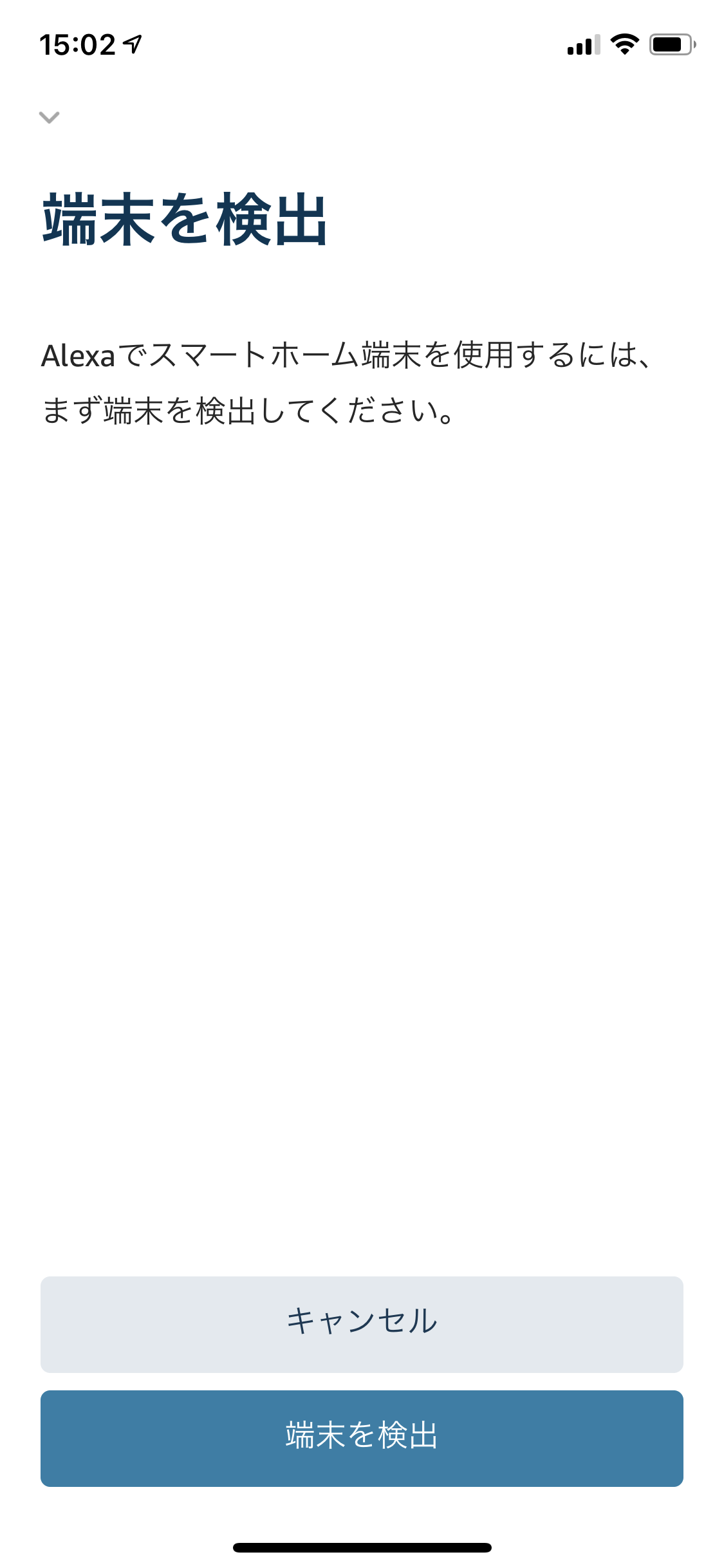

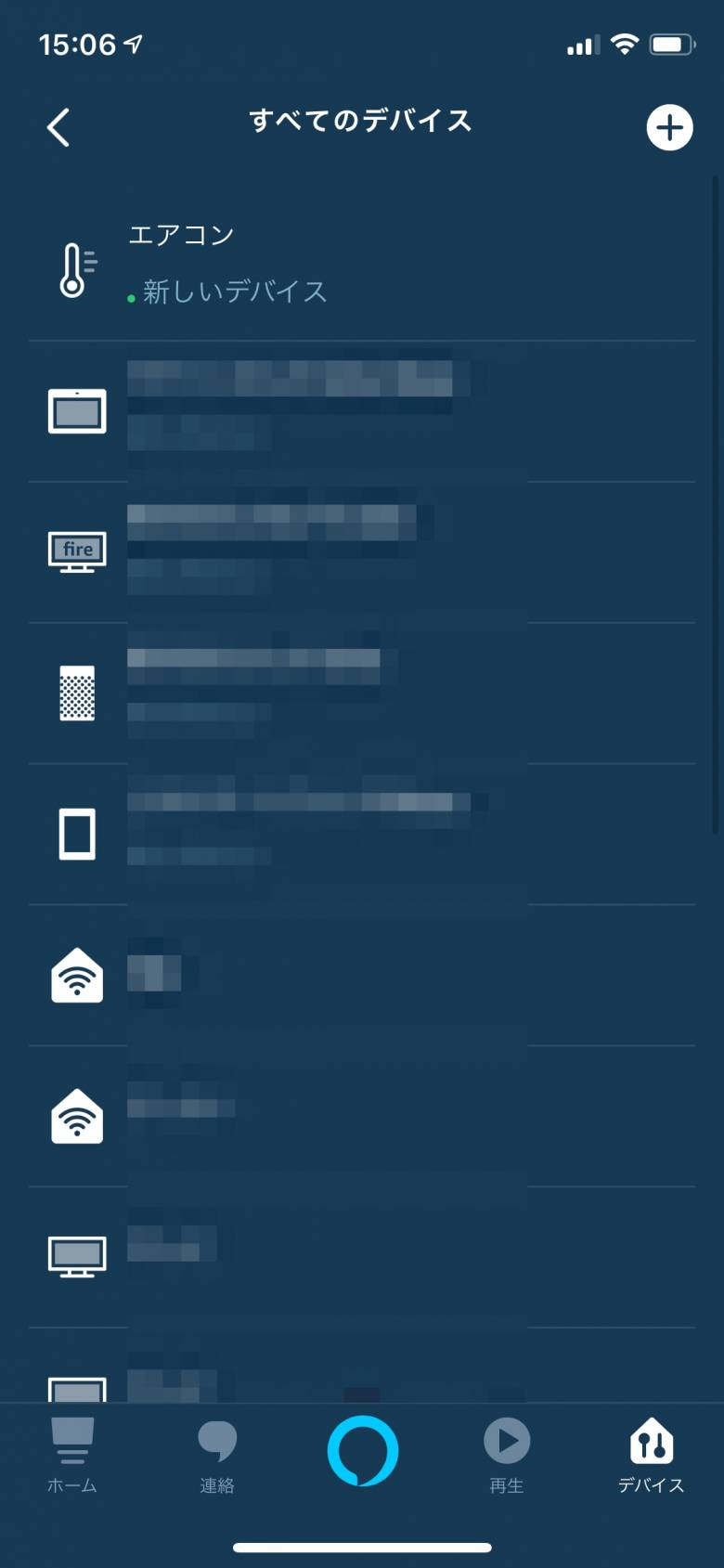

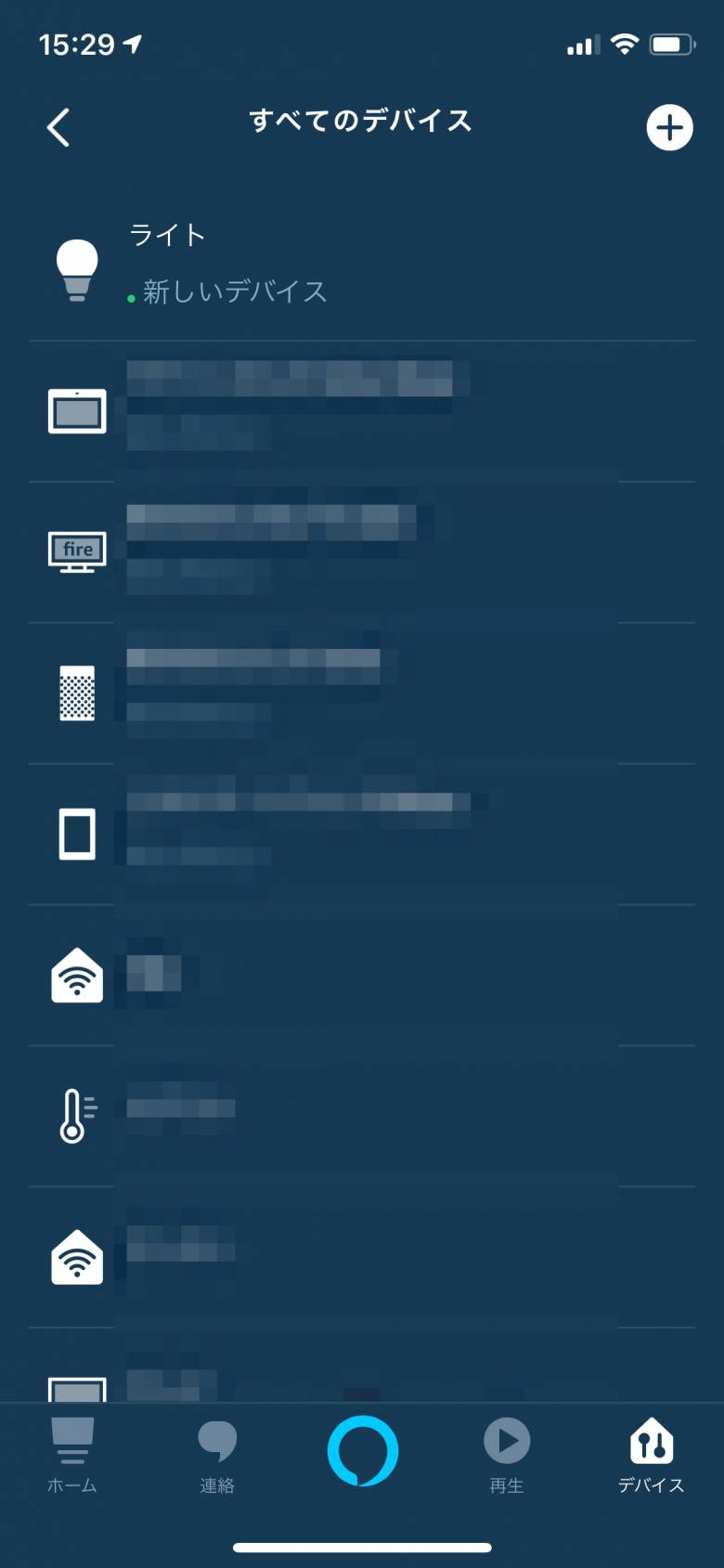

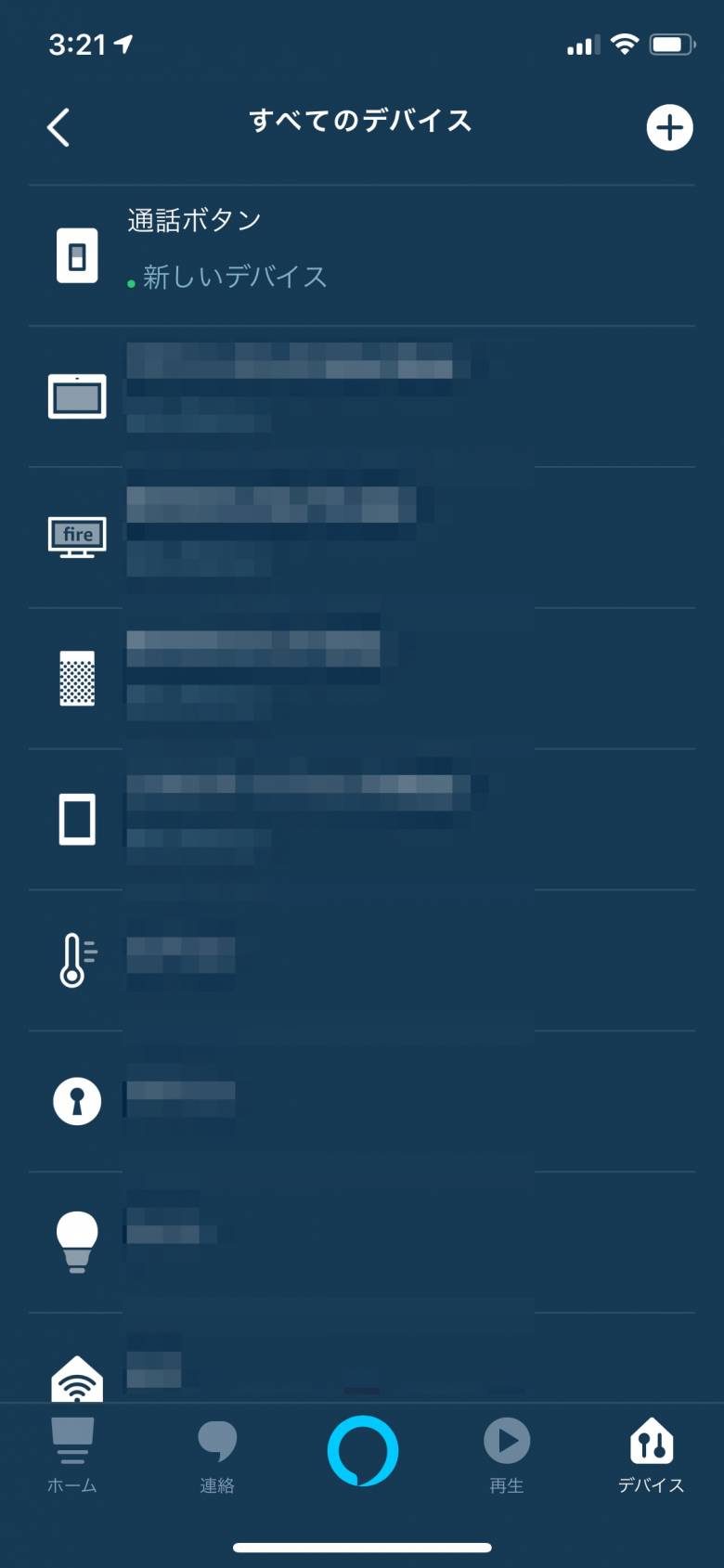

Alexaとの連携方法を紹介します。

複雑な音声操作には対応していませんが、例えばエアコンやライトなら、この程度の操作はこなせるので、充分に実用的といえるでしょう。

- 「アレクサ、エアコン(ライト)をつけて」 エアコン(照明)がオンになる

- 「アレクサ、エアコン(ライト)を消して」 エアコン(照明)がオフになる

- 「アレクサ、エアコンを度にして」 エアコンの温度設定が度になる

- 「アレクサ、ライトを明るく(暗く)して」 照明が明るく(暗く)なる

僕は実際エアコンをよく音声操作していますが、多少のタイムラグはあるものの、誤動作もなく使いやすさは抜群です。

ひとつ注意点として、Alexaが認識しやすい名称でリモコン学習時に家電名をつける必要があります。

僕の主観では、英語っぽい名称だったり短い名称だと認識されにくくなる印象です。

SwitchBotレビュー

SwitchBotには本体と両面テープが付いています。

基本的には突起がせり出して押し出す構造となっていますが、先端に両面テープ付きのリングをかませることで、引き上げる動きも可能となっています。

コーヒーメーカーや給湯器、インターフォン、扇風機、ロボット掃除機なんかは、SwitchBotを設置する家電におすすめです。

所定の場所に貼り付けた上で、本体の絶縁シートを抜いてスマホのBluetoothをオンし、アプリを立ち上げればSwitchBotのアイコンが表示されます。

あとはアイコンをタップするたびにSwitchBotが起動しますが、本領発揮はやはり音声操作です。

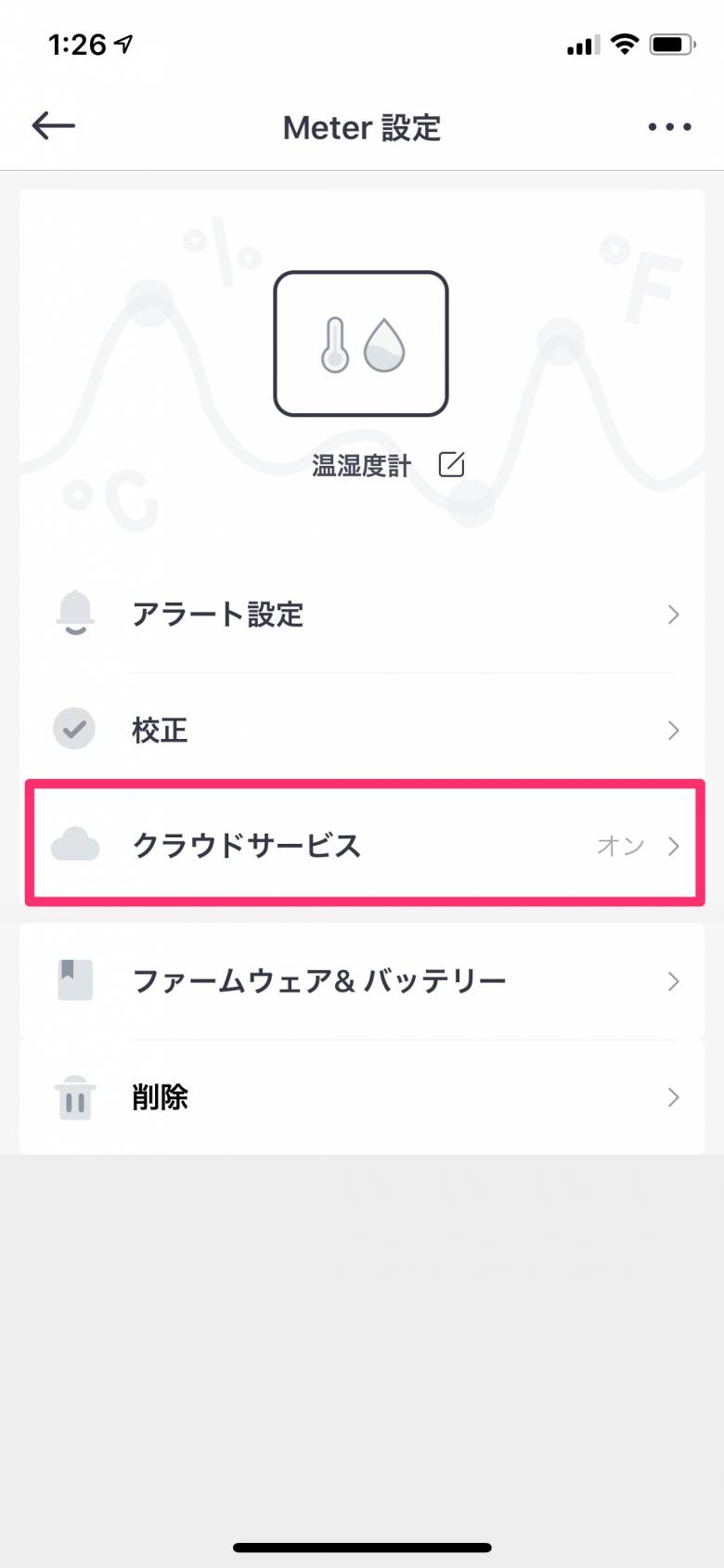

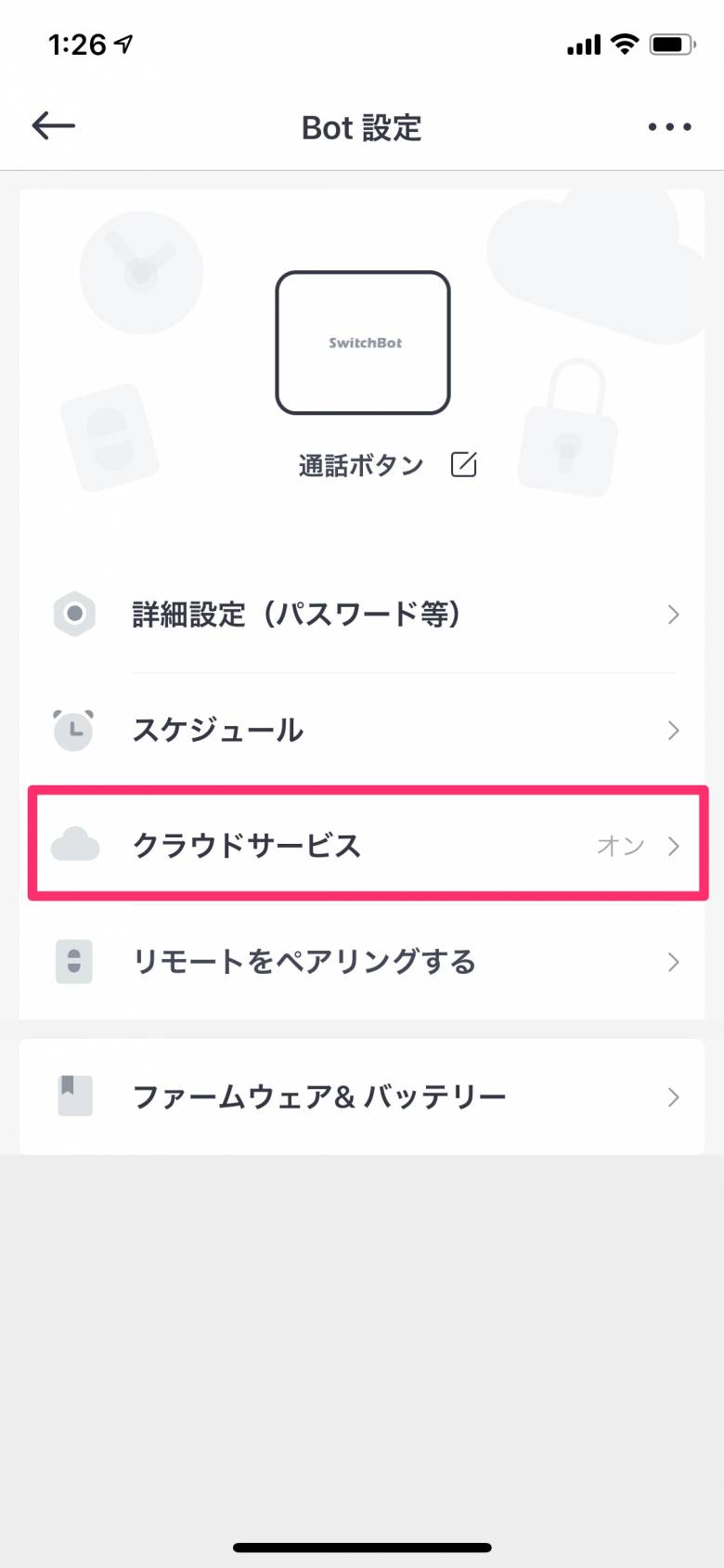

設定方法はSwitchBot Hub Miniと同様、Alexaで端末検出するのみですが、前段階でクラウドサービスをオンにする必要があります。

SwitchBotの設定画面に入り、クラウドサービスの項目をオンに切り替えます。

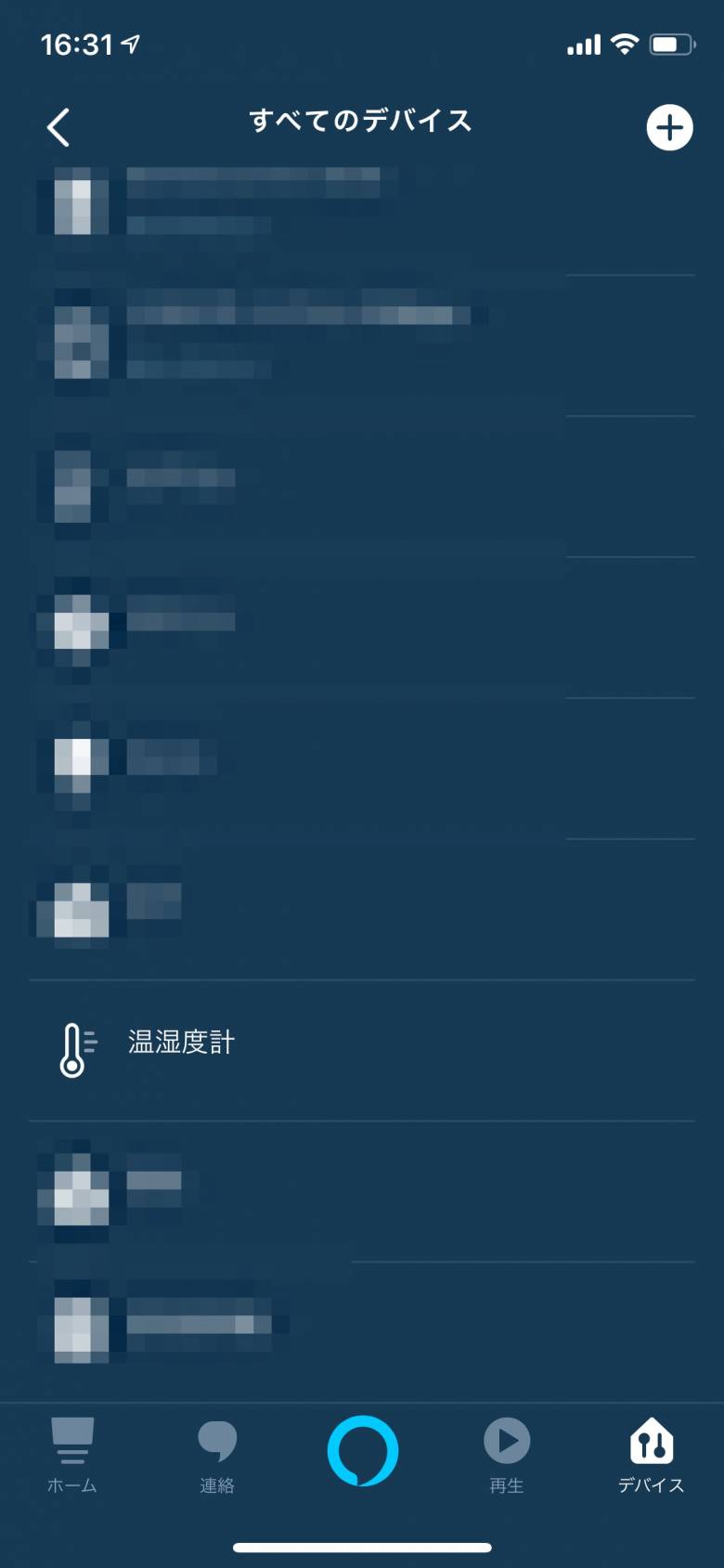

あとは端末検出でAlexa上のデバイスにSwitchBot名が追加されれば完了です。

インターフォンに取り付けて音声操作してみましたが、タイムラグは少しあるものの、問題なく認識してくれました。

注意点はやはり、Alexaが認識しやすいデバイス名をSwitchBotに付けること。マジでそれに尽きますw

(なかなか上手く行かなくて、何度やり直したことか……(TдT))

部屋の温度・湿度を計測したいなら、SwitchBot温湿度計も取り付けましょう。

SwitchBot温湿度計レビュー

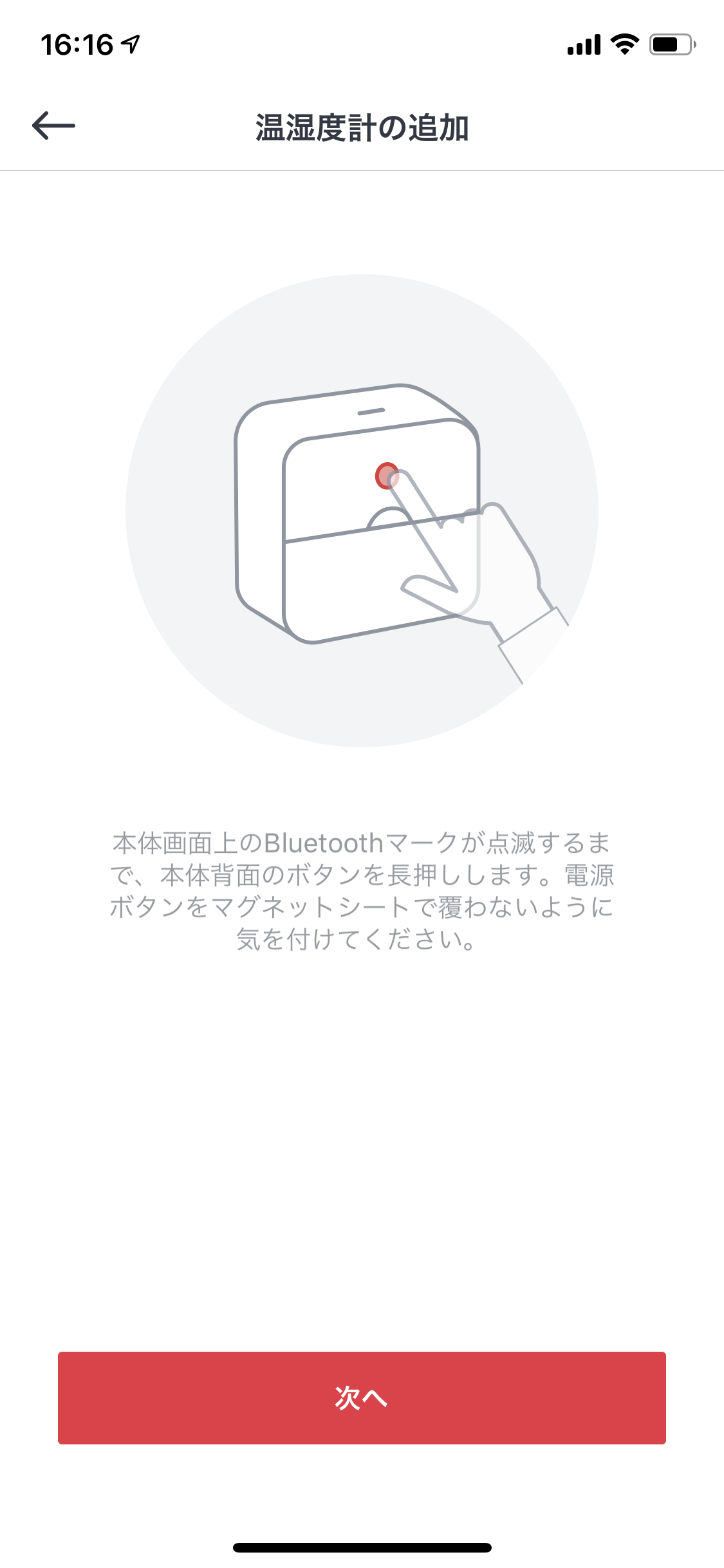

SwitchBot温湿度計は、温湿度計本体と電池、マグネットシートで構成されています。

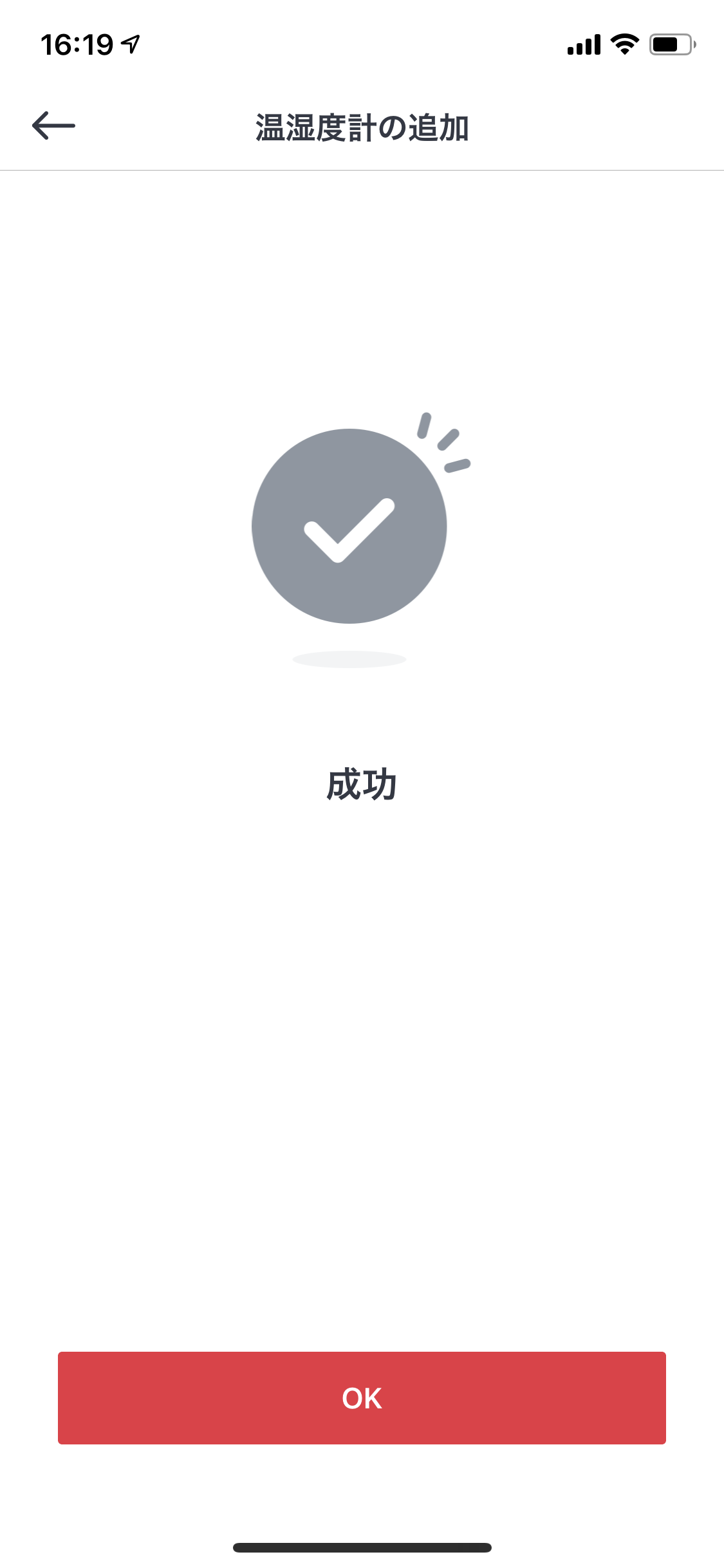

スマホのBluetoothをオンにして「温湿度計」をデバイス追加し、本体背面のボタンを長押しするだけで、アプリ上に追加することができます。

一回設定すれば、アプリを開くだけで部屋の温度と湿度をどこからでも確認できるようになります。

通常の温湿度計としてももちろん使用できるので、部屋の見えやすい位置に設置することをおすすめします。

SwitchBotと同様、クラウドサービスをオンにすれば、Alexaにも「温湿度計」としてデバイス追加が可能です。

ただし、音声で確認できるのが温度のみで湿度はできず、正直いって音声操作のメリットが高いとはいえません。

おまけ程度だと考えるのが良さそう。

とはいえ、SwitchBotシリーズを取り入れることで、赤外線搭載の家電はもちろん、物理スイッチのモノまでも音声操作に進化できます。

新旧の家電をまるごとスマートホーム化したいなら、SwitchBotはもはや必須アイテムです。

SwitchBotレビューまとめ

本記事はSwitchBotシリーズをレビューしました。

SwitchBotとスマートスピーカーを組み合わせれば、あらゆる家電が音声操作に対応し、文字どおり”未来感“を味わうことができます。

Alexaの定型アクションやIFTTTを組み合わせることで、複数の家電を一気に操作するなど、さらなる広がりも可能です。

ぜひ自分なりのスマートライフを完成してみてください。

どうも、マクリン(

ガジェットブロガー

Makurin

プロフィール

株式会社makuri 代表取締役。

ガジェット選びで失敗しないための情報を発信中。ブログ「マクリン」とYouTube「マクリン / ガジェット比較」を運営しています。

レビュー歴7年以上、実機レビューは累計500製品以上。充電器・モバイルバッテリー・スマホアクセサリー・ネット回線・VPN・ゲーミングPCなど幅広くレビュー。

自宅に100台以上の充電ガジェットを所有し、実際の使用感にこだわったレビューを届けています。

▶ プロフィール詳細 / ▶ YouTubeをみる